Siempre me ha interesado el estudio de

las religiones y la mitología y, sobre todo, el estudio de los dioses que se

encuentran en obras de autores griegos, como Homero, Hesíodo, Píndaro y

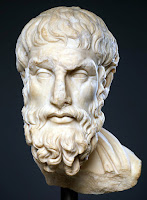

Epicuro, entre otros. En este caso, voy a exponer brevemente cómo Epicuro (1) describió a

los dioses a través de lo que hemos conservado de su obra gracias a Tito Lucrecio Caro, poeta y filósofo romano

del siglo I a.C., y al historiador griego del siglo II Diógenes Laercio (2).

He estructurado este trabajo en tres partes: una breve introducción

explicando la idea que sobre los dioses se tenía antes de Epicuro, el cuerpo

del trabajo y algunos comentarios finales, además de algunas notas y un listado

de la bibliografía básica consultada.

INTRODUCCIÓN (Sigo esencialmente, por un lado, la Ilíada

y la Odisea -poemas narrativos atribuidos a Homero- y la Teogonía de

Hesíodo, y, por otro, para los

presocráticos, el libro de Geoffrey S. Kirk y John E. Raven, Los filósofos

presocráticos: Historia crítica y selección de textos).

La Ilíada y la Odisea de Homero y la Teogonía de Hesíodo, obras base de la religión tradicional griega y datables en torno al s. VIII a.C., hablan de los dioses y del origen del mundo desde el mito. Presentan en su obra dioses que son una proyección de la forma y conducta del ser humano, excepto en que son inmortales, poseen eterna juventud y un inmenso poder. Interfieren caprichosamente, movidos por sus emociones y pasiones, en el mundo y la vida de los mortales.

No es hasta el s. VI a.C., con los filósofos milesios y los posteriores a ellos, que se intenta dar una explicación racional y no mítica, del origen del mundo a partir de una arché o varias archaí, fundamentos, de alguna manera divinos, que explicarían la constitución de todo (agua, ápeiron, aire, lógos, Ser, noûs… (4). En general, se critica el politeísmo antropomórfico y la inmoralidad de los dioses de la religión convencional.

El Atomismo, ya en el s.V

a.C., es un intento de respuesta al dilema de los eléatas (5), que habían rechazado

el vacío, por lo que hicieron imposible el movimiento. Y, -como dicen Kirk y

Raven-, quizá sea el Atomismo la culminación, en

muchos aspectos, del pensamiento filosófico griego antes de Platón y

Aristóteles, pensamiento que influirá decisivamente en la filosofía epicúrea

posterior y en la teoría atómica moderna.

Y con esto conectamos ya

con nuestro tema:

LOS DIOSES SEGÚN EPICURO (He consultado principalmente De

natura deorum de Cicerón; De rerum natura de Lucrecio; Carta a

Meneceo de Epicuro y una serie de historias de la filosofía, como la de Salvador Mas, Wilhelm Capelle y Eduard Zeller, entre otras).

Inspirado por el materialismo

mecanicista del atomismo de Leucipo y Demócrito, y siguiendo a este último en

su concepción del origen en la creencia en los dioses, considera que las imágenes (εἴδωλα/eídōla) de los dioses que los humanos perciben en su entendimiento, ya en los

sueños o durante la vigilia, despertarían en ellos la conciencia de la existencia de seres

divinos.

Los eídōla/imágenes

están formadas por innumerables átomos que fluyen constantemente de los objetos

reales presentes y son recogidas

por los sentidos, llegando desde aquí a la sede del pensamiento. Estas sensaciones

y las ideas que producen en el pensamiento son siempre verdaderas. Pero hay, además, otro tipo de objetos

formados por una acumulación fortuita de átomos que emiten también eídōla y que penetran por los poros de los humanos y llegan hasta su entendimiento: éstos

son los que producirían las imágenes de los dioses en los mortales, como

dijimos en el primer párrafo.

Los dioses, así

imaginados, se conciben como seres corpóreos (puesto que todo lo real es de

naturaleza corpórea) y con figura humana, aunque esta figura esté formada por átomos

más finos y sutiles que los de los humanos.

Habitan en los metacósmos o espacios intermedios entre los distintos

mundos, pues, así, los dioses estarían exentos de perecer, de envejecer o tener

enfermedades. En pocas palabras, serían seres corpóreos y antropomorfos, inmortales y siempre

felices, puesto que nada les afecta ni preocupa: ni miedo, ni amor, ni odio, ni

obligaciones de ningún tipo, por lo que consiguen una paz completa y una

serenidad inalterable. Y de ahí que no interfieran ni en la vida ni en el mundo

del ser humano, como hacían los dioses de la religión convencional griega.

Tienen suficiente con su felicidad.

Epicuro habla de los dioses en su

Física como uno de los cuatro temores básicos que podrían impedir al ser humano conseguir la

serenidad y la imperturbabilidad, a saber, el tiempo visto como devorador de los placeres, el dolor, la expectativa de la muerte y el temor a que los dioses con su inmenso poder pudieran perjudicar a los humanos (cf. párrafos 123-132 de la Carta a Meneceo (6)). Pero argumenta Epicuro que, como los dioses no se ocupan del

acontecer del mundo, ni castigan ni premian a los mortales, tampoco entonces

les pueden perjudicar en absoluto y por ello es absurdo tenerles miedo. Para

los humanos es como si no hubiera dioses.

|

| Tetrafármaco (7) |

COMENTARIOS FINALES

Se ha criticado bastante

la doctrina epicúrea sobre los dioses, sobre todo la criticaron los estoicos,

al echar en falta en ella la providencia divina. 'Los dioses SÍ intervienen providencialmente

en el mundo', dice Balbo, defensor de la postura teológica estoica en De

natura deorum de Cicerón. El mundo, según los estoicos, está ordenado

racional y providencialmente por la divinidad desde el comienzo a través de

toda la eternidad.

Quizá Epicuro fuera ateo

y afirmara precisamente la existencia de los dioses por miedo a ser criticado y

acusado de impiedad, porque, según su materialismo

mecanicista, no serían en absoluto necesarios ni dioses ni fatum/destino para

que el mundo existiera. Todo devenir ocurre necesariamente con sólo las leyes

de la naturaleza: los átomos y la ausencia de causalidad (cf. El concepto de clinamen (8), que implica un estricto azar). Todo acaece por sí mismo. Los dioses no son

necesarios en un sistema materialista mecanicista. Con esto, Epicuro libera del

determinismo estoico al ser humano (cf. De rerum

natura de Lucrecio).

Los dioses en Epicuro,

pues, no tienen ninguna justificación: no tienen ni función, ni objetivo

alguno, no se sabe ni para qué ni por qué, -si es que existen-, existen. Parecería, más bien, que

estos dioses que nos presenta Epicuro fueran en realidad una proyección del

ideal ataráxico (ataraxía o ausencia de perturbación) del sabio epicúreo proyectado en esos seres (cf. Carta a

Meneceo (6)).

Y, para terminar, a mí me parece que, si realmente Epicuro era ateo y no quería ser criticado por ello, no eligió muy bien el tipo de dioses cuya existencia 'afirmó': seres ociosos, egocéntricos y narcisistas que, a pesar de los muchos males que atormentan a los mortales en el mundo, se despreocupan de ellos y sólo se siguen ocupando de sí mismos. No es de extrañar, por tanto, que pudiera recibir críticas al describir en su Física unos dioses tan inmorales como los de la mitología tradicional.

NOTAS

(1) Epicuro, siglo IV-III a. C. (Samos 341/2 - Atenas 270 a.C.). se traslada a Atenas en 323 para cumplir con el servicio militar obligado de dos años. Los siguientes diez años se dedica a profundizar en su aprendizaje filosófico realizando viajes por la costa de Jonia. En el 306 se instala definitivamente en Atenas, donde funda su propia escuela, "El Jardín", que, frente a la Academia platónica o el Liceo aristotélico, no era un centro de investigación intelectual, sino una especie de lugar de retiro espiritual donde se reunían personas interesadas en la búsqueda de la felicidad: una vida simple, alejada de la política, siguiendo el lema de Epicuro "láthe biṓsas" ("Vive ocultamente", frag. 551) y evitando toda fuente de turbación (ambiciones, miedos) para poder llegar así a la ataraxía. Con esta intención y en el marco del 'Jardín', Epicuro desarrolló su filosofía (hedonismo racional y atomismo) a lo largo de 33 años. Epicuro dejó a su muerte (270 a.C.) más de 300 manuscritos, según Diógenes Laercio. La mayoría de ellos se han perdido.

(2) Tito Lucrecio Caro, poeta y filósofo del siglo I a.C., cuya única obra conocida es De rerum natura, obra filosófica que defiende las doctrinas del epicureísmo y la física atomista. Es la única obra que expone de modo completo la teoría atomística de Epicuro.

Diógenes Laercio del siglo II, fue un doxógrafo (autor que recoge por escrito biografías, anécdotas, opiniones o dóxai de personajes considerados ilustres). Escribió Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, que se conserva prácticamente completa y consta de diez libros: el décimo, dedicado a Epicuro. A Diógenes Laercio, además, debemos la conservación de las Máximas Capitales, y de tres cartas de Epicuro dirigidas a tres de sus discípulos: Carta a Meneceo, Carta a Heródoto y Carta a Pitocles.

Lo anterior, junto a las Sentencias vaticanas, -81 sentencias y fragmentos epicúreos-, encontradas y publicadas en 1888 por Karl Wotke, son los textos conservados de Epicuro y sus discípulos.

(3) Copia romana del siglo II de un original griego de la primera mitad del siglo III a.C. Se encuentra en el Metropolitan Museum of Art/ Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

(4) Agua (Tales de Mileto), ápeiron (Anaximandro de Mileto), aire (Anaxímenes de Mileto), lógos (Heráclito de Éfeso), Ser (Parménides de Elea), noûs (Anaxágoras de Clazomene) …

(5) Los eléatas son los seguidores de la doctrina de Parménides de Elea (s. VI a.C.), que sostenía que sólo existe lo que es, el ser; la nada/el no ser no existe. Todo es, luego no existe el movimiento puesto que no hay 'vacío'.

(6) https://ojs.uc.cl/index.php/onom/article/view/33449/40651 [Texto de la Carta a Meneceo traducido al español con notas por Pablo Oyarzún, 1999].

(7) Tetrapharmakos_PHerc_1005_col_5.png [El tetrafármaco o los cuatro remedios para ser feliz, fueron recogidos por Filodemo de Gadara (actual Jordania), filósofo epicúreo del s. I a.C., y se encuentran en el papiro de Herculano 1005 arriba citado: Ἄφοβον ὁ

θεός, ἀνύποπτον ὁ θάνατος καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον, τὸ δὲ δεινὸν εὐκαρτέρητον: No temer a los dioses, puesto que no se preocupan de los mortales; no temer a la muerte, puesto que, una vez que se muere, se deja de sentir; lo que es bueno es fácil de conseguir: se refiere Epicuro a las necesidades básicas como alimento, agua y lugar donde resguardarse; lo que es malo es fácil de soportar, a través de la aceptación y curación del dolor físico y del dolor mental causado por los miedos, las falsas expectativas y por las creencias. Todo ello es un resumen del pensamiento epicúreo que se puede encontrar en sus Máximas capitales].

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

CONSULTADA

I. Fuentes ordenadas cronológicamente y comentadas

-HOMERO, Ilíada y Odisea,

obras base de la religión griega tradicional junto con la Teogonía de HESÍODO. Se considera que las tres obras fueron compuestas en torno al s.VIII a. C.

Hay muchas ediciones, no sólo del original griego, sino también traducciones a numerosos idiomas. Yo he trabajado la Odisea con el texto griego de la edición de Thomas W. Allen (Oxford Classical Texts) y con la traducción al español de Luis Segalá y Estalella (Espasa-Calpe/ Austral 70) y la Iliada con el texto griego de la edición de David D. Monro y Thomas W. Allen (Oxford Classical Texts) y traducción de Luis Segalá y Estalella (Espasa-Calpe/Austral 337), En cuanto a la Teogonía, he utilizado el texto griego de Paul Mazon y la traducción al español de la Biblioteca Clásica Gredos 13. . .

Contiene, con comentarios, los

fragmentos y textos más importantes de los presocráticos: desde la revolución

intelectual iniciada por Tales, s.VI a.C y los milesios, pasando por la metafísica de Heráclito y Parménides, hasta las teorías físicas de Anaxágoras y los atomistas

en el s. V a.C.

-EPICURO, Carta a Meneceo (s. IV a. C.), obra fundamental de la ética de Epicuro conservada gracias al historiador griego del s II, Diógenes Laercio, cuyo texto original incluyó en sus Vitae philosophorum, libro X.

-CICERÓN, De natura

deorum/Sobre la naturaleza de los dioses (45 a.C.), diálogo

filosófico que discute las ideas teológicas de filósofos griegos y romanos,

centrándose sobre todo en las ideas de estoicos y epicúreos. https://es.wikipedia.org/wiki/De_natura_deorum

II. Historias de filosofía y estudios (selección ordenada cronológicamente)

-WILHELM CAPELLE, Historia

de la filosofía antigua, Gredos, 1958, cap. II, pp. 445-476; 461-3. Traducción española de Emilio Lledó del original alemán Die griechische Philosophie, 1954.

-EDUARD ZELLER, Fundamentos

de la filosofía griega, Ediciones Siglo Veinte, 1968 (pp. 236-244),

traducción española del original alemán Grundriss der Geschichte der

griechischen Philosophie, 1852. Síntesis que el mismo Zeller hizo de su obra anterior más completa, editada en tres volúmenes.

-BENJAMIN FARRINGTON, La rebelión de Epicuro, Editorial Laia, 1974. Traducción española del original inglés The Faith of Epicurus, 1967, por José Cano Vázquez.

-LUCIANO DE CRESCENZO, Historia de la filosofía griega II (De Sócrates en adelante), Ediciones Seix Barral, 1987 (pp.143-160), traducción española del original italiano Storia della filosofia greca (Da Socrate in poi), por Jorge Binaghi.

-CARMEN FERNÁNDEZ DAZA (editora), Máximas para una vida feliz y textos escogidos en defensa del ideal epicúreo. Las 'Máximas para una vida feliz' están recogidas y seleccionadas de la Carta a Meneceo, y de las Máximas capitales de Epicuro. Los 'textos escogidos en defensa del ideal epicúreo' están tomados de una serie de autores antiguos y modernos: Cicerón, Lucrecio, Horacio, Séneca..., Boccaccio..., Quevedo..., Bertrand Russell. Ediciones Temas de hoy/Clásicos, 1995.

-SALVADOR MAS, Historia de la filosofía antigua. Grecia y el helenismo. Editorial UNED, 2009 (pp.192-210).

Epicuro, epicúreos y el epicureísmo en Roma. Editorial UNED, 2018.

.jpg)

.jpg)